八溝山は栃木、福島、茨城にまたがり、突出した山はないが雄大でなだらかに広がりをみせている。

八溝材の産地で優良なスギ、ヒノキが植林されている。

栃木側からは大田原市(旧黒羽町)から雲厳寺前を過ぎ県道28号線那須・大子線に入る。

武茂川沿いにしばらく進むと山中に入り、分岐があるので、右折する。

道は薄暗く狭く県境の峠に登っていく。所々雪が残り凍結している。峠を過ぎてしばらく下りて行くと道も広くなり、「蛇穴集落」に出る。左手に大きな鳥居が八溝山への入口となる。

入口には通行止めの看板があり、聞くと雪で通行止めではあるが途中までは行けるだろうとのこと。

鳥居から八溝山林道を登山口までは約5km。

凍結したところもあったが、登山口までは難なく来られた。

駐車場は路肩が広くとられ、整備されている。

日輪寺方向へのコースと湧水群を回るコースの2つがある。

八溝川湧水群を巡るコース(旧参道)を経て山頂に至り、帰りは日輪寺を回るコースとし、スタートする。山頂までは1.7km。

登山口は駐車場から約100mほど先となる。

20分ほど歩くと左手高台に「妙見菩薩」が祀ってある。

すぐに最初の湧水「金性水(きんしょうすい)」に着く。

冬場のせいか水はポトンポトンと1滴づつの状態で、喉を潤すほどの水量はない。

国道沿いに登山口の案内があるが、見落としてしまうほど小さい。

案内には「茶臼山ハイキングコース」と表記されている。

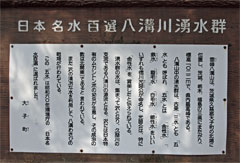

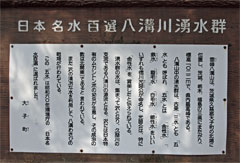

湧水群は5つあり、日本名水百選に選ばれている。

湧水群の解説が掲げられている。(原文)

霊峰八溝山は、茨城県久慈郡大子町の北端に位置し、茨城、栃木、福島の三県にまたがり、標高1022mで、県内最高峰である。

八溝山中の湧水群は、古来「三水」とも「五水」とも呼ばれ、「五水」とは、「金性水(きんしょうすい)」、「鉄水(てっすい)」、「龍毛水(りゅうもうすい)」、「白毛水(はくもうすい)」、「銀性水(ぎんしょうすい)」をいい、いずれも徳川光圀が命名し、光圀公は、特に「金性水」を賞美したと伝えられている。

湧水群の水は、集まって沢となり、久慈川の支流である八溝川の源流となる。沢には日本特有のムカシトンボの幼虫が生息し、その成虫の数は北関東一であると言われている。

また沢の清冽な水を利用して、八溝わさびの栽培が行われている。

この「五水」は、昭和60年環境庁の「日本名水百選」に選ばれました。

-大子町-

2番目の湧水は、「鉄水」。

「八丁坂」の上り口の東屋にある。

ここも水が出ているのかわからないほどの水量だ。

2番目の湧水は、「鉄水」。

「八丁坂」の上り口の東屋にある。

ここも水が出ているのかわからないほどの水量だ。

さらにすぐ先の右手奥に「龍毛水」。

小さな池になっているが、ひと目見て湧き出ているのかわからない。

その奥にはパイプで送水しているタンクが設置してある。

相変わらず長い階段が続く。

決して急な坂ではないが単調な登りである。

頂上付近になり次第に雪も多くなってきた。

階段の傾斜もゆるくなり、県道八溝山公園線に出るが、除雪されてなく車の通行は不可。

県道に出て左折すると左下方に4番目の「白毛水」だが、誰も行った様子がない。

深い雪に適当に下降する。

ここも雪に覆われ、水もタラタラと落ちている程度。

県道を戻り、再度階段を登る。

右手下方には最後5番目の「銀性水」。

ここは完全に涸れている。

ブナやミズナラの大木が青空をバックに雄々しい。

八溝嶺神社の境内に入る。

遅ればせながら今年の初詣は八溝山となる。

八溝山展望台は冬季は休み。

展望台への入館は通常有料であるが、ここの2階からでないと360度の展望は得られないので、ぜひお勧めしたい。

八溝山頂上に到着。頂上部分は小高く盛土されている。

ここまでゆっくり1時間30分ほど。

帰りは銀性水のある道に戻り、分岐を左にとり、八溝山公園線沿いの登山道を降下しながら日輪寺へ。

八溝山公園線と出合ったところが日輪寺の入口である。

ここから寺までは舗装された道を下るがほどなく到着する。

山頂から約30分ほど。

日輪寺は、約1300年前に開山され、弘法大師自らの十一面観音像を刻み、本尊とした。坂東二十一番霊場。

明治13年の山火事により焼失したが、本尊は難を逃れ、現在の本堂は昭和48年に新築された。

境内の隣には八溝山山の家として、バンガローが設置されている。

スギの林を下降して最下部の沢に出合う。

ここにはわさび田が2つ区画されている。

ここから沢を横目にやや急登を駐車場がある林道に登りつめる。

帰りは約1時間の行程。

国道沿いに登山口の案内があるが、見落としてしまうほど小さい。

国道沿いに登山口の案内があるが、見落としてしまうほど小さい。