積雪期、残雪期の山行は、2年前に日光市の雲竜渓谷と庵滝の2か所を、いずれも氷瀑・氷柱巡りを行って以来だ。

しばらくぶりに白銀の世界に分け入る。

白銀の世界は、すばらしい絶景を堪能できるが、反面、寒さは厳しく、道迷いや暴風雪、雪崩などの危険も伴うので、行動は慎重のうえにも慎重を期すことが必要。

今回の山行は、比較的安全で登りやすい檜枝岐村の会津駒ヶ岳に。通称「会津駒」と呼ばれ、人気の山だ。

会津駒ヶ岳は今回で4度目となるが、過去3回はいずれも7月の花の時期に訪れている。花の百名山に恥じないすばらしい花々を見せてくれた。

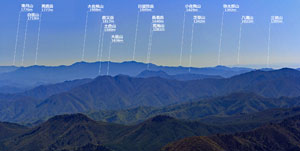

今回の山行では天気も良かったせいか、百名山では富士山をはじめとして13座、二百名山は7座、三百名山は5座と多くの名山を堪能できた。

会津駒の登山口はいくつかあるが、多くの方は「滝沢登山口」を利用しているようだ。

桧枝岐村に入り、国道352号沿いの滝沢登山口を右折すると、すぐに左側に公衆トイレがある。ここから舗装路(道幅はそれほど広くない)を約1.7km地点が最終駐車場となるが、この最奥の駐車場は路肩に20数台が止められる。但し、ここは車両の転回場所になっておりスペース確保の配慮が必要だ。

ここが満車の場合は、林道途中にいくつか空地(駐車場)がある。それでもダメなら国道沿いにある村営グランド駐車場(滝沢登山口第2駐車場)へ。

夜9時過ぎに、最奥の駐車場に着いたが、幸いにも空きが数台分あった。

しばらくぶりに白銀の世界に分け入る。

白銀の世界は、すばらしい絶景を堪能できるが、反面、寒さは厳しく、道迷いや暴風雪、雪崩などの危険も伴うので、行動は慎重のうえにも慎重を期すことが必要。

今回の山行は、比較的安全で登りやすい檜枝岐村の会津駒ヶ岳に。通称「会津駒」と呼ばれ、人気の山だ。

会津駒ヶ岳は今回で4度目となるが、過去3回はいずれも7月の花の時期に訪れている。花の百名山に恥じないすばらしい花々を見せてくれた。

今回の山行では天気も良かったせいか、百名山では富士山をはじめとして13座、二百名山は7座、三百名山は5座と多くの名山を堪能できた。

会津駒の登山口はいくつかあるが、多くの方は「滝沢登山口」を利用しているようだ。

桧枝岐村に入り、国道352号沿いの滝沢登山口を右折すると、すぐに左側に公衆トイレがある。ここから舗装路(道幅はそれほど広くない)を約1.7km地点が最終駐車場となるが、この最奥の駐車場は路肩に20数台が止められる。但し、ここは車両の転回場所になっておりスペース確保の配慮が必要だ。

ここが満車の場合は、林道途中にいくつか空地(駐車場)がある。それでもダメなら国道沿いにある村営グランド駐車場(滝沢登山口第2駐車場)へ。

夜9時過ぎに、最奥の駐車場に着いたが、幸いにも空きが数台分あった。

中門岳へのルート。山頂は写真右端方向にあり、会津駒山頂から2.2km。

中門岳へのルート。山頂は写真右端方向にあり、会津駒山頂から2.2km。中門岳まで行ってみようと予定に入れていたが、疲れもあり断念した。

多くはないが、足を延ばす方も見受けられる。

会津駒山頂から下った先に雪庇が見られる。

雪解けが進むとルート上には多くの高山植物が咲き誇る。特にハクサンコザクラの群落は見ごたえがある。

参考:2012年-ハクサンコザクラの群落

花だより